Suche

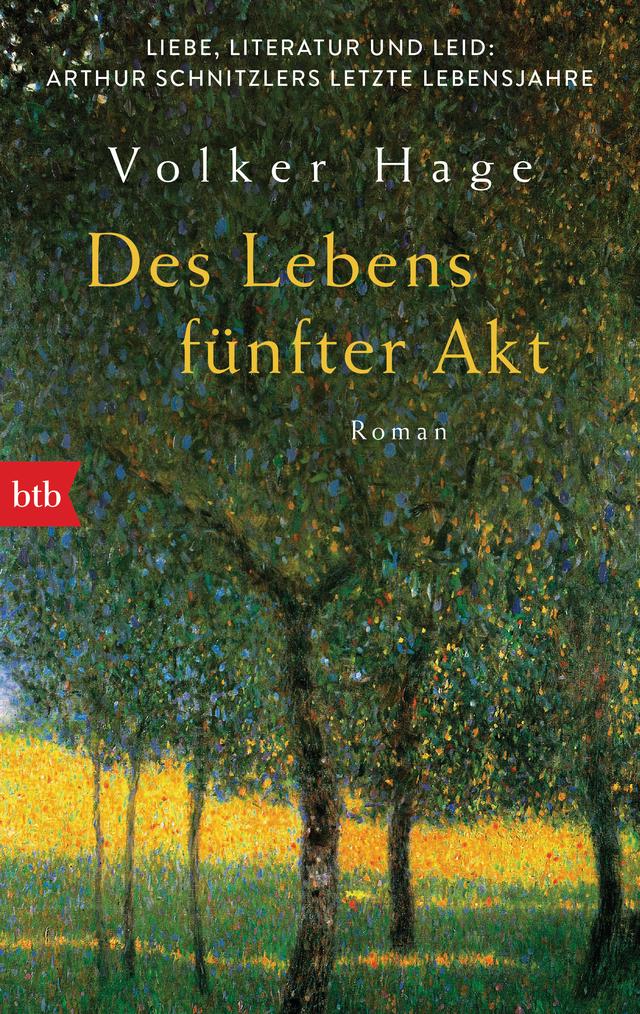

Des Lebens fünfter Akt

Roman | Volker Hage

E-Book (EPUB)

2018 Luchterhand Literaturverlag

320 Seiten

ISBN: 978-3-641-22938-2

in den Warenkorb

- EPUB sofort downloaden

Downloads sind nur in Österreich möglich! - Als Taschenbuch erhältlich

Liebe, Literatur und Leid: Arthur Schnitzlers letzte Lebensjahre

Er ist auf dem Gipfel seines Ruhms. Seine Werke sind gesucht, er verkehrt mit Künstlern wie Hugo von Hofmannsthal, Thomas Mann, Gerhart Hauptmann oder Stefan Zweig, und die Frauen umschwärmen ihn auch in seinem fortgeschrittenen Alter noch. Eigentlich hat der 66-jährige Arthur Schnitzler im Sommer des Jahres 1928 alles erreicht. Doch dann begeht seine erst 18 Jahre alte Tochter Lili in Venedig Selbstmord, und mit ihr verliert Schnitzler jenen Menschen, der ihm auf eigentümliche Weise am nächsten stand.

Volker Hages biografischer Roman ist ein intimes Porträt Arthur Schnitzlers, dessen letzte Jahre von Unsicherheiten und widersprüchlichen Gefühlen geprägt waren: von tiefer Melancholie ebenso wie vom Glück einer späten Liebe.

Volker Hage, geboren 1949 in Hamburg, kam nach Stationen bei der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung' und der 'Zeit' zum 'Spiegel', wo er von 1992 bis 2014 als Literaturredakteur arbeitete. Er hatte Gastprofessuren in Deutschland und den USA inne. Als Herausgeber und Autor zahlreicher Bücher hat er die deutsche sowie die internationale Literaturentwicklung kritisch beobachtet und kommentiert. Er ist einer der bekanntesten Literaturkritiker im deutschsprachigen Raum.

Beschreibung für Leser

Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet

1

Der Juli, der sich dem Ende zuneigte, war extrem heiß gewesen. Über Wien hatten sich heftige Gewitter entladen und manche Donnerschläge, von Blitzen eher begleitet als angekündigt, das Haus in der Sternwartestraße regelrecht erzittern lassen. Nichts aber, wie auch, hatte den Schriftsteller auf das vorbereitet, was an diesem Tag über ihn hereinbrechen würde.

Er war am Morgen in guter Stimmung erwacht. Die Hitze hatte endlich nachgelassen, was ihm wohltat. Vor wenigen Wochen war er 66 geworden. Eine schöne, fast elegante Zahl, wie er fand, und er kam sich nicht wirklich alt vor, auch wenn sein Körper ihn bisweilen im Stich ließ, vor allem was das Gehör betraf, sein altes Leiden.

»Therese« schien in jeder Hinsicht ein Erfolg zu werden. Selbst sein Verleger Samuel Fischer äußerte sich nur in den höchsten Tönen über den Roman, fast freundschaftlich gab er sich neuerdings wieder am Telefon. Es wurde nachgedruckt, die Buchhändler waren beglückt, die Kritiker überraschend wohlwollend.

Dabei hatte er sich nie als Romanautor verstanden. Er war der Verfasser von Novellen, so kannte man ihn, und natürlich war er immer noch ein Dramatiker, auch wenn sich die Bühnen schon lange nicht mehr um seine Stücke rissen. Ein Mann, der schreibt, sagte er gern von sich. Kein Dichter. Am liebsten war ihm ohnehin sein Tagebuch. Da war er ganz bei sich, unbehelligt von Urteilen und Kritik. Seit Jahrzehnten hatte er kaum einen Tag ausgelassen. Vielleicht war das Tagebuch überhaupt sein wichtigstes Werk. Es sollte bewahrt und nach seinem Tod vollständig veröffentlicht werden, ohne jede Kürzung. So hatte er es im Testament verfügt. Bisweilen schien es ihm beim Schreiben, als würde er zu Freunden sprechen, die noch gar nicht geboren waren.

Ein Kollege, der in diesem Haus schon Gast gewesen war und wahrhaftig etwas vom Romanschreiben verstand, hatte auf die Übersendung des Widmungsexemplars überaus freundlich reagiert. »Therese« habe er in »inniger Lektüre in sich aufgenommen« und dabei die Konzeption des Romans sehr bewundert, das »Große, Einfache, durchaus Lebensgemäße«, ebenso die »dauernde Stille« und »tiefe Erschütterung durch das Menschliche«. Der gute Thomas Mann: fein formuliert war das und wie stets von ausgesuchter Höflichkeit.

Vor wenigen Tagen hatte ihm nach langer Zeit auch Hofmannsthal wieder einmal geschrieben, voll des Lobes über den Roman. Er, Hugo, war der wahre Dichter. Und ein wahrer Freund, auch wenn sie einander siezten und der andere um so vieles jünger war. Beglückend allein diese eine Formulierung: Dass sich in »Therese« die rhythmische Kraft zum Zauberhaften entfalte. Wie hätte man es schöner sagen können?

Und ein Brief seiner Tochter Lili aus Venedig lag auf dem Pult. »Wie immer in unangenehmen Lebenslagen lese ich Schnitzler«, hatte sie ihm geschrieben. Jetzt habe sie sich »Therese« noch einmal vorgenommen, »die ich beim ersten Mal zu flüchtig gelesen und beurteilt habe«. Dass die Tochter überhaupt die Bücher des eigenen Vaters zur Hand nahm, war ihm nie selbstverständlich gewesen. Und dass sie ihn, als wäre er ein fremder Autor, einfach Schnitzler nannte, amüsierte ihn. Jetzt finde sie den Roman wunderbar, hieß es im Brief, wieder habe sie feststellen müssen, wie wenig Spannung mit Überraschung zu tun habe. Er hatte natürlich gleich gespürt, dass Lili von »Therese«, der »Chronik eines Frauenlebens«, zunächst gar nicht begeistert gewesen war, dem Roman, in dem er auf Überraschungsmomente fast vollkommen verzichtet hatte.

Gedämpft wurde seine Freude freilich dadurch, dass sie ihn gleichzeitig um eine telegrafische Übersendung von immerhin 3000 Lire bat. Dringende Geldsorgen plagten sie wieder einmal: »Du ahnst nicht, wie nervös mich diese Sachen machen.« Um auf Nummer sicher zu gehen, hatte sie ihm vorab sogar ein Telegramm geschickt: »bitte sende telegrafisch für bewusste causa lire dreitausend brief unterwegs dank innigst lili«.

Es gab Streitigkei